|

oil of gladness

|

|

|

|

|

|

Ribaa

Ribaa

Wirtschaft

Wirtschaft

404

Als das

Geld vom Himmel fiel

1,5 Billionen Euro haben die

Zentralbanken seit der Finanzkrise erschaffen. Sie gaben sie

den Banken, die damit der Wirtschaft wieder auf die Beine

helfen sollten. Doch bei Autoherstellern und Maschinenbauern

ist das Geld nie angekommen. Wo ist es geblieben?

Von

Kerstin Kohlenberg |

Mark Schieritz |

Wolfgang Uchatius

Datum

19.1.2010 - 08:28 Uhr © Rainer Hosch

http://www.zeit.de/2010/03/DOS-Wo-das-Geld-geblieben-ist?page=all&print=true [Bilder

nicht im Original; eingeblendet] Mitarbeit: Kristina

Maroldt und

Frank

Sieren

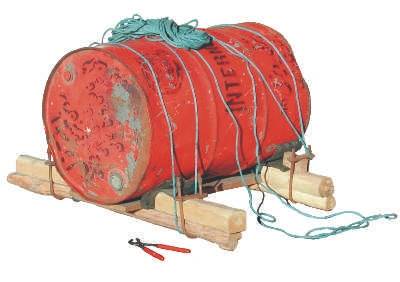

Floss das Geld in den Rohstoffhandel?

70 Prozent hat das Geschäft des New Yorker Ölhändlers

Raymond Carbone in den vergangenen zehn Monaten zugelegt.

Als Herr S. am 24. Juni 2009 in sein Büro kommt, hat er

eine Aufgabe mit acht Nullen. Er soll innerhalb weniger

Stunden mehrere Hundert Millionen Euro auftreiben. Was die

meisten Bundesbürger in Panik versetzen würde, ist für S.

eine einfache Transaktion. Denn erstens arbeitet er für eine

gross

e deutsche Bank in Frankfurt. Und zweitens ist gerade

Finanzkrise.

Und nichts ist in dieser Krise so leicht zu bekommen wie

Geld.

S. ist ein wichtiger Mann in seiner Bank, obwohl er erst

Anfang vierzig ist. Der Konzern hat weltweit mehrere

Zehntausend Mitarbeiter. Nur etwa ein Dutzend Leute steht in

der Hierarchie über S. Man merkt ihm die Bedeutung an. S.

ist keiner dieser Banker, die es nötig haben, dauernd von

irgendwelchen Deals zu sprechen. Er spricht lieber einen

gemütlichen Dialekt, er kann sich das leisten. S. ist der

oberste Geldeintreiber seiner Bank.

Ein Autohersteller benötigt Blech, Reifen, Türgriffe, um

daraus Autos zu bauen. Eine Bank benötigt Geld, um daraus

mehr Geld zu machen. Ohne S. wäre die Bank wie ein

Autokonzern, dessen Bänder stillstehen.

Und weil Banken nicht gerne darüber reden, woher sie ihr

Geld bekommen, darf man nicht sagen, bei welcher Bank Herr

S. arbeitet.

An diesem Morgen des 24. Juni 2009 tippt S. wieder einmal

seinen Nutzernamen und sein Passwort in den Computer. Dann

ist er drin im elektronischen System der Europäischen

Zentralbank. S. gibt den gewünschten Geldbetrag ein, mehrere

Hundert Millionen Euro, und lehnt sich zurück.

Um 11.42 Uhr bekommt er die Nachricht: Das Geld ist

unterwegs. Nicht nur zu S. und seiner Bank, sondern auch zu

1120 anderen gross

en und kleinen europäischen Banken. Sie

alle machen Gebrauch vom Angebot der Europäischen

Zentralbank (EZB), sich an diesem Tag unbegrenzt und fast

zum Nulltarif Geld zu leihen: 442 Milliarden Euro erhalten

sie. Das entspricht 80 Prozent der jährlichen

Steuereinnahmen des deutschen Staates.

Das Geld ist Teil der ungewöhnlichsten Rettungsaktion der

Geschichte. Kein Mensch ist wiederzubeleben, sondern ein

System: der Kapitalismus.

Um Geld zu drucken, braucht man keine

ratternden Maschinen mehr

Als nach der Pleite der amerikanischen Investmentbank

Lehman Brothers am 15. September 2008 die Weltwirtschaft vor

dem Zusammenbruch stand, rückten Institutionen in den

Blickpunkt, deren Existenz in guten Zeiten kaum jemand

bemerkt hatte: die EZB, die amerikanische Federal Reserve,

die Bank von Japan – die staatlichen Zentralbanken. Wie

Mediziner an einen Unfallort wurden ihre Präsidenten an das

Krankenbett der Marktwirtschaft gerufen. Alle propagierten

dieselbe Therapie: Man müsse dem zusammengebrochenen System

neues Geld injizieren. So wie ein Notarzt elektrischen Strom

in ein lebloses Herz jagt.

1,5 Billionen Euro haben die gross

en Zentralbanken seit

Beginn der Finanzkrise den privaten Banken als Nothilfe

geliehen. Jetzt, 480 Tage später, wirft das eine simple

Frage auf.

Was ist mit dem Geld passiert?

Hat das Geld neue Arbeitsplätze geschaffen? Hat es

ruinierte Privatanleger gerettet? Wem hat es geholfen?

Und woher haben die Zentralbanken das Geld überhaupt

genommen? Haben sie es sich von den Steuerzahlern geliehen?

Von ausländischen Investoren? Oder hatten sie die anderthalb

Billionen im Tresor liegen?

Die Suche nach dem Geld wird in die bayerische Provinz

führen, in ein afrikanisches Bergwerk, ein chinesisches

Luxusrestaurant und zu einem amerikanischen Börsenhändler.

Ganz am Ende wird man an einen Mann geraten, dessen Beruf es

ist, Schulden zu machen – im Auftrag der Bundesrepublik

Deutschland.

Ganz am Anfang jedoch gilt es herauszufinden, woher das

Geld stammt, das den Kapitalismus zu neuem Leben erwecken

sollte. Man muss sich noch einmal an jenem 24. Juni 2009 zu

Herrn S. in die Bank begeben, oder genauer: an den Ort, von

dem er sich das Geld holte, an den Sitz der Europäischen

Zentralbank, in den Eurotower, einen dieser typischen

Frankfurter Glaskästen.

150 Meter ist er hoch, von oben sieht man die ganze Stadt

und dahinter die Hügel des Taunus. Dort, wo das Geld

herkommt, sieht man die Hauswand von gegenüber, sonst

nichts. Ein Grossraumbüro im ersten Stock. Zwischen

Kinderfotos und Stofftieren sitzen zwei junge Männer und

beobachten die Namen, die auf ihren Bildschirmen auftauchen:

die Westdeutsche Landesbank, die Hypo Real Estate, die

griechische Bank Emporiki. Es sind die Banken, die sich Geld

leihen wollen.

Um kurz nach halb zehn drückt einer der beiden Männer

einen Knopf, und etwa zwanzig Seiten Papier schieben sich

aus dem Drucker. Das Protokoll für das Präsidium der

Zentralbank. Das Dokument einer wundersamen Geldentstehung.

Die 442 Milliarden, die an diesem Tag von der Zentralbank

zu den Privatbanken fliess

en, haben zuvor nicht der EZB

gehört. Nicht dem Steuerzahler. Und auch sonst niemand. Das

Geld ist gewissermassen vom Himmel gefallen.

Die Zentralbank hat es am Vormittag dieses 24. Juni neu

erschaffen. Sie braucht dafür keine ratternden

Druckmaschinen mehr, es genügt, den gewünschten Betrag auf

das Konto zu überweisen, das jede Bank der Eurozone bei der

EZB unterhält. Zwölf Monate lang dürfen die Banken das Geld

behalten. Dann müssen sie es an die Zentralbank

zurückzahlen, und die Konten leeren sich wieder.

Zwölf Monate, in denen die Banken mit diesem Geld

arbeiten sollen. Zwölf Monate, in denen dieses Geld den

Kapitalismus reanimieren muss.

Das Herz des Kapitalismus soll wieder

zu schlagen beginnen

Am Nachmittag des 24. Juni beantwortet der italienische

EZB-Direktor Lorenzo Bini Smaghi an der Universität Rom die

Fragen von Journalisten. Einer will wissen, wie Bini Smaghi

den gross

en Geldverleih dieses Morgens einschätze. Bini

Smaghi sagt, die Banken müssten das Geld weiterreichen an

die Realwirtschaft. Kredite vergeben. Davon hänge der Erfolg

der Massnahme ab.

Die Realwirtschaft: Das sind Unternehmen, die Autos

produzieren, Waschmaschinen, Kleiderschränke. Dinge, die man

anfassen kann. Wenn die Banken ihnen Kredite gewähren,

verwandelt sich das neue Geld in neue Produkte, in

Arbeitsplätze. In Wohlstand. Das Herz des Kapitalismus

beginnt wieder zu schlagen. Das ist das Kalkül der

Zentralbanken.

Folglich müsste das neue Geld allein in Deutschland an

Tausenden Orten zu finden sein. Bei Automobilkonzernen,

Softwareherstellern oder mittelständischen Maschinenbauern.

Überall, wo Unternehmen neues Kapital brauchen, um Mehrwert

zu schaffen, müsste man auf das Geld stossen. Zum Beispiel

bei diesen russverschmierten Männern, die da in einer alten

Fabrikhalle in Kitzingen in Unterfranken flüssiges Eisen in

Gussformen kippen.

Sie tragen Helme und schwere Schuhe. Das Eisen holen sie

aus Öfen, die so gross

sind wie die Kessel von

Dampflokomotiven und so heiss, dass die Halle auch im Winter

keine Heizung braucht. Aber Ohrstöpsel, die braucht man. Zu

Hunderten liegen sie in Plexiglaskästen, die aussehen wie

Kaugummiautomaten. Ein kleiner Schutz gegen das Kreischen

des Metalls, das Stampfen der Pressluft, gegen all den

schmerzenden Lärm, der in Wahrheit ein guter, ein

gewinnbringender Lärm ist. Je mehr Lärm, desto mehr Umsatz

macht die Fabrik. Denn in dem Getöse entstehen gusseiserne

Schwungräder, Lenkgehäuse, Kurbelwellen, die irgendwann

unter der Karosserie eines Audi A6, eines VW Passat oder

einer Mercedes-M-Klasse verborgen sein werden.

Längst produzieren Volkswagen und Daimler einen Teil

ihrer Autos in Ländern wie Mexiko oder China, wo die Löhne

niedrig sind und die Menschen noch nicht so viele Autos

haben wie in Deutschland. Die Schwungräder und Stossdämpfer

aber holen sie per Lastwagen und Containerschiff aus der

nordbayerischen Provinz. Weil es in Asien und Lateinamerika

keine Fabrik gibt, die so gut arbeitet wie die Firma Franken

Guss in Kitzingen.

Man könnte dieses Unternehmen also für sehr erfolgreich

halten, hätte es nicht vor Kurzem noch MTK-Giesserei

geheissen. Hätten hier nicht 790 Leute gearbeitet. Heute sind

es bloss noch 420. Und die sind nur deswegen da, weil der

Geschäftsführer die bankrotte Firma kurzerhand selbst

gekauft und umbenannt hat, als die beiden Hausbanken, die

HypoVereinsbank und die Commerzbank, dem Unternehmen den

Kredit verweigerten, der nötig gewesen wäre, die Finanzkrise

zu überstehen. Der Insolvenzverwalter sagte damals, er habe

nie zuvor ein so gesundes Unternehmen pleitegehen sehen.

An Kitzingen in Unterfranken ist das Geld der

Europäischen Zentralbank vorbeigeflossen. Genau wie an

Tausenden anderen deutschen Unternehmen. Das Münchner ifo

Institut für Wirtschaftsforschung, der Bund der

Deutschen Industrie, der Zentralverband Elektrotechnik und

Elektronikindustrie, sie alle haben in den vergangenen

Monaten deutsche Firmen befragt. Immer gaben sie dieselbe

Antwort: dass sie Schwierigkeiten haben, an Geld zu kommen,

an Kredite, die sie in der Krise so dringend brauchen.

Aber irgendwo müssen die Billionen der Zentralbanken

doch sein. Nur wo?

Raymond Carbone trägt eine graugrüne Trekkinghose und

bequeme Schuhe. Er ist ein muskulöser Mann mit kahlem Kopf.

Carbone ist 50 Jahre alt, aber noch immer fällt es ihm

schwer, sich Ruuhhig zu halten. Er erinnert an einen

erfahrenen Boxer, der nicht aufhören will zu kämpfen. Sein

Ring steht am unteren Rand von Manhattan, in der Nymex, der

gröss

ten Warenterminbörse der Welt. Raymond Carbone ist

dort Ölhändler, aber wenn er die Börse betritt, heisst er

nicht mehr Raymond Carbone. Er heisst dann »Vox«. Die Stimme.

Alle Ölhändler tragen solche Kampfnamen, sie sind

leichter auszusprechen als die tatsächlichen Vor- oder

Nachnamen. Das spart Zeit. Und genau Daarum geht es Carbone:

Er muss schnell sein, schneller als die 120 anderen

Ölhändler. Dummerweise stehen sie alle um ihn herum.

Carbone brüllt. Er schiebt, rempelt, drückt. In der einen

Hand hält er ein Telefon, durch das ihm seine Kunden ihre

Aufträge ins Ohr rufen. Die andere Hand schwenkt er durch

die Luft, hebt und senkt einzelne Finger, signalisiert, dass

er Ölkontrakte kaufen oder verkaufen will. Für jede Summe,

jeden Kaufmonat, jede Order gibt es ein Handzeichen. Carbone

spricht in der Gebärdensprache der Finanzwelt.

Alle paar Minuten löst er sich aus der Masse der Gegner

und läuft hinüber zu seinem Computerterminal am Rand des

Börsensaals. Sechs kleine Fenster haben sich auf dem

Bildschirm geöffnet. Sechs Nachrichten von Kunden. Sechs

Aufträge, Anfragen, Bitten um Information.

Hinter jedem der kleinen Fenster verbirgt sich irgendwo

auf der Welt ein Investmentbanker, Hedgefonds-Manager,

Finanzinvestor. Die einen in London, in Zürich oder

Hongkong, die anderen gleich nebenan in New York. Und alle

wollen sie Öl kaufen. Denn alle haben sie viel Geld

anzulegen. Neues Geld, das vom Himmel fiel, als die

Zentralbanken es den Privatbanken liehen. Altes Geld, das

die Krise überlebt hat und bisher auf irgendeinem Konto lag.

Dort vermehrt es sich nicht mehr, seit die Zentralbanken

ihre Milliarden fast gratis verleihen und die Zinsen überall

sinken. Also fliesst es zu Leuten, die höhere Renditen

versprechen. Zu Leuten wie Raymond Carbone.

In den vergangenen zehn Monaten sind seine Umsätze um 70

Prozent gestiegen. Genau wie die der meisten anderen

Börsenhändler. Es ist ein erstaunlicher Boxkampf, der da

täglich an der Warenterminbörse Nymex stattfindet.

Einer, in dem es kaum Verlierer gibt.

Auf den Bildschirmen der Börsenhändler flimmern Zahlen,

man sieht gezackte Linien, die nach oben oder unten führen,

je nachdem ob die Preise von Öl, Gold, Blei oder Aluminium

steigen oder fallen. Im Moment steigen sie alle.

Kein wichtiger Rohstoff ist so stark

im Wert gestiegen wie Kupfer Die Banken und Investmentfonds

dieser Welt kaufen seit Monaten Öl, obwohl sie kein Benzin

produzieren. Aber der Ölpreis ist heute fast doppelt so hoch

wie vor einem Jahr. Sie kaufen Gold, obwohl sie keinen

Schmuck herstellen. Aber der Goldpreis ist um 30 Prozent

gestiegen. Sie kaufen sogar Zucker und gefrorenes

Orangensaftkonzentrat, obwohl sie keine Limonade

machen. Aber der Zuckerpreis ist um 130 Prozent gestiegen

und der Preis für Orangensaftkonzentrat um 80 Prozent.

Die Banken und Investmentfonds kaufen einen Rohstoff,

weil sie glauben, dass sein Preis weiter steigt und sie ihn

in ein paar Monaten mit Gewinn verkaufen können. Genauso wie

sie brasilianische und chinesische Immobilien kaufen und

indonesische und russische Aktien. Sie kaufen all das, weil

sie Geld übrig haben. Viel Geld.

1,5 Billionen Euro hatten die Zentralbanken erschaffen,

in Amerika, Europa, Japan. Doch kaum ein Unternehmen hat

dadurch einen neuen Bankkredit erhalten, kaum eine Firma

konnte deswegen neue Arbeitsplätze schaffen, kaum ein

Betrieb schaffte es, deshalb wichtige Aufträge zu erlangen.

Im Gegenteil. Die Banken haben in den vergangenen Monaten

weniger Kredite vergeben. Manche Finanzhäuser haben das

billig geliehene Geld in Wertpapieren angelegt. Andere

scheuten selbst dieses Risiko und liess

en es auf ihren Konten

bei der Zentralbank liegen.

So kommt es, dass sich das neue Geld nicht in neue

Produkte verwandelte, wie EZB-Direktor Lorenzo Bini Smaghi

hoffte. Sondern in höhere Preise. Das Geld der

Zentralbanken hat dazu geführt, dass Rohstoffe, Aktien und

Immobilien teurer wurden. Es ist jenen zugutegekommen, denen

die Aktien und die Häuser gehören. Es hat die Gewinne derer

erhöht, die das Öl produzieren. Das Gold. Den Zucker. Den

Orangensaft. Und das Kupfer.

Kein anderer wichtiger Rohstoff hat sich in den

vergangenen zehn Monaten so sehr verteuert wie Kupfer. Um

fast 150 Prozent ist der Preis gestiegen. Und mit ihm

wuchsen die Gewinne der Bergbauunternehmen.

Jeden Tag um Punkt halb fünf fliegt alles in die Luft.

Quarzquader, Erzbrocken, Schiefersplitter, jahrtausendelang

unter Sand und Stein verborgen, werden ans Tageslicht

geschleudert, rollen krachend den Felshang hinunter, wirbeln

roten Staub auf. Nachmittags ist Sprengzeit in der

Kansanshi-Mine in Nordwest-Sambia. Ein Schatz will geborgen

werden. Mit der Stille nach dem Knall kommen die Bagger. Am

Grund eines 160 Meter tiefen, zwei Kilometer breiten Kraters

wühlen sie sich durch das Geröll. Jede Sprengung gibt ihnen

neues Futter, legt ein weiteres Stück jenes Erzes frei, das

sich in diesem Teil Afrikas als grünes und weiss

es

Aderngeflecht nahe der Erdoberfläche durch den Kalkstein

zieht: Kupfer.

Kein Computer, kein Handy, kein Kühlschrank funktioniert

ohne dieses Metall. Durch kaum einen anderen Stoff fliesst

Strom so leicht und schnell hindurch. Einer der Männer, die

es aus der Erde holen, ist Prosper Nkausu.Er ist ein

hochgewachsener, schmaler Mann von 39 Jahren, Vater von

sechs Kindern. Sie zu ernähren ist nicht einfach in einem

Land wie Sambia, in dem acht von zehn Menschen mit

umgerechnet weniger als zwei Dollar am Tag auskommen müssen.

Vor sechs Jahren machte er sich auf den Weg in den Westen

des sogenannten Kupfergürtels, in eine damals verschlafene

Kleinstadt an der Grenze zum Kongo, in der heute 500.000

Menschen leben. »Geh nach Solwezi«, hatte ihm jemand gesagt,

»da bauen sie eine neue Mine.«

Prosper Nkausu hat Glück gehabt, einerseits. Seine

Familie lebt in einem kleinen Haus mit Wellblechdach, nicht

in einer Lehmhütte. Das Wasser kommt aus der Leitung, nicht

aus einem modrigen Brunnen, und die Kinder gehen in eine

ordentliche Schule. Aber es ist ein altes Glück. Eines, das

sich nicht vergröss

ert hat in den vergangenen Monaten, als

der Kupferpreis immer stärker stieg und die Mine so viel

Geld einnahm wie noch nie.

Geschützt von Helm, Overall und Gummistiefeln, beugt sich

Prosper Nkausu noch immer in Zwölfstundenschichten über

ein riesiges Becken mit Schwefelsäure, in dem winzige

Kupferpartikel schwimmen. Die Partikel lagern sich in dicken

Schichten an Metallplatten ab, und Nkausu schneidet sie

herunter. Noch immer atmet er den Dunst der Säure. Noch

immer bringt er seiner achtköpfigen Familie umgerechnet 14

Euro am Tag nach Hause. Noch immer züchtet er nebenbei

Hühner und baut Bohnen im Garten an, um seinen Lohn

aufzubessern.

Wo also ist der neue Reichtum der Mine geblieben? Wo

sind die 150 Prozent?

Wenn Prosper Nkausu morgens in einem Sammeltaxi über

Schotterpisten zur Mine fährt, kann er ihn manchmal sehen,

den Reichtum. Er braust in Form von modernen Geländewagen an

ihm vorbei. Meist sind es Amerikaner, Briten oder Kanadier,

die am Steuer sitzen. Mal wollen sie zur Mine, mal sind sie

auf dem Weg zum Golfklub oder auch nur nach Hause, in eine

der Villen, die ein langer Zaun von der übrigen Stadt

trennt. Sie sind Ingenieure und Manager des kanadischen

Bergbauunternehmens First Quantum Minerals, des Eigentümers

der Kansanshi-Mine.

First Quantum ist ein junges, noch nicht sehr gross

es

Unternehmen, aber es wächst schnell in diesen Monaten. Wenn

man ein Unternehmen sucht, dem das Geld der Zentralbanken zu

guten Geschäften verholfen hat, so ist dies eines davon. Von

Januar bis September 2009 hat sich der Aktienkurs der Firma

mehr als verfünffacht. First Quantum verzeichnete einen

Gewinn von umgerechnet 164 Millionen Euro.

Das Geld sickert nicht nach unten, es

fliesst zu den Banken zurück

Ein kleiner Teil des Geldes bleibt in Solwezi, wird

verwandt, um bessere Strassen und Stromleitungen zu bauen,

führt dazu, dass weitere Hotels, Banken und Supermärkte

entstehen. Das meiste aber fliesst ab, in ein Bürohaus in der

kanadischen Stadt Vancouver, in der Nähe des Hafens, wo

First Quantum Minerals seinen Sitz hat. Dort bleibt es,

zuerst, und bewegt sich dann weiter, um die halbe Welt,

verteilt sich als Dividende auf die Besitzer der 80

Millionen Aktien, die das Unternehmen ausgegeben hat. Manche

dieser Aktien sind Eigentum von Privatleuten. Viele andere

aber gehören Investmentfonds und Banken.

Das Geld sickert nicht nach unten. Es fliesst zurück zu

den Finanzhäusern, von denen es gekommen ist.

New York, 16. Oktober 2009: Die amerikanische

Investmentbank Goldman Sachs gibt für die Monate Juli bis

September einen Gewinn von 3,2 Milliarden Dollar bekannt,

viermal mehr als im Jahr zuvor.

Tokyo, 29. Oktober 2009: Das gröss

te japanische

Wertpapierhaus Nomura, das Teile der Pleitebank Lehman

übernommen hatte, schreibt nach fünf verlustreichen

Quartalen wieder schwarze Zahlen.

London, 11. November 2009: Die britische Grossbank

Barclays verkündet, ihr Gewinn habe sich im dritten Quartal

2009 im Vergleich zum Vorjahr auf 4,4 Milliarden Pfund

verdoppelt.

Frankfurt, 15. Dezember 2009: Die Deutsche Bank stellt

ihren Aktionären für das Jahr 2011 einen Rekordgewinn von

zehn Milliarden Euro in Aussicht. Zwei Drittel davon sollen

aus dem Investmentbanking kommen.

Vier Nachrichten, die gut zu einer fünften passen, die

sich zur selben Zeit verbreitete: Es gibt in den

Bankentürmen wieder hohe Boni zu kassieren. Die

amerikanische Investmentbank Morgan Stanley will ihre

Angestellten für das Jahr 2009 mit insgesamt 11,9 Milliarden

Dollar prämieren, Goldman Sachs sogar mit 20 Milliarden.

Nach Berechnungen der amerikanischen Zeitung Wall Street

Journal zahlen allein die 23 gröss

ten amerikanischen

Banken ihren Mitarbeitern in diesem Jahr Gehälter in Höhe

von 95 Milliarden Dollar. Das sind zehn Milliarden Dollar

mehr als im bisherigen Rekordjahr 2007 und über 20

Milliarden Dollar mehr als im Krisenjahr 2008.

Es ist wieder viel Betrieb an den abendlichen

Treffpunkten der Investmentbanker in den Geschäftsvierteln

dieser Welt, in den Bars und Restaurants in London,

Frankfurt, New York. Oder in Hongkong. Eines der teuersten

Restaurants dort ist das Wagyu in einer der alten, mondänen

Strassen aus der Kolonialzeit.

Die Fensterscheiben reichen bis zum Boden, dahinter liegt

ein in Brauntönen gehaltenes Terrarium der Reichen. Es ist

Freitagabend, Viertel nach zehn, die Männer haben ihre

Krawatten abgelegt, ihre Jacketts über die Stühle gehängt.

Die blonde osteuropäische Kellnerin bringt eine Flasche

Bordeaux nach der anderen, jede kostet 245 Euro. Amerikaner

mit sehr weiss

en Zähnen trinken mit gut gelaunten Indern und

smarten Chinesen. An ihren Tischen sitzen Frauen, die sich

ein paar Monatsgehälter an die Ohrläppchen gehängt haben.

Vor der gross

en Restaurantscheibe stehen ein Porsche 4S

und ein getunter schwarzer M-Klasse-Mercedes, dessen

Chauffeur auf einem kleinen Monitor im Armaturenbrett laut

kantonesisches Fernsehen schaut, während er auf seinen Chef

wartet.

Die Banker, die hier zu Abend essen, arbeiten tagsüber in

einem der gigantischen Türme wie dem World Financial Center,

von wo man bei schönem Wetter bis zum chinesischen Festland

sehen kann. Jetzt, zum Ausklang der Woche, gönnen sie sich

ein japanisches Wagyu-Steak, eines der exklusivsten

Vergnügen in Hongkong. Wagyu bedeutet »japanisches Vieh«.

Den Schwarzrindern, besonders denen aus der Region um Kobe,

sagt man nach, sie lieferten das beste Fleisch der Welt. Bei

einer Auktion in Japan ging ein zartes Kilo davon für

umgerechnet 43.000 Euro über den Tisch.

Es war in den frühen Tagen dieser Krise viel von der Gier

die Rede, vom monetären Rausch mancher Bankmanager, die

während ihrer Hatz nach der höchsten Rendite jeglichen Sinn

für das Risiko verloren hatten. Es hiess, dass bessere

Kontrollen und andere Gesetze die Finanzmärkte ernüchtern

und ihnen das rationale Denken zurückgeben könnten. Nichts

an dieser Analyse ist falsch, und doch übersieht sie ein

tiefer liegendes Problem, das viele Wirtschaftswissenschaftler

längst für die eigentliche Ursache der Weltrezession halten.

Im Restaurant Wagyu in Hongkong tritt dieses Problem

zutage. Es liegt nicht darin, dass die Banker an einem Abend

mehr Geld ausgeben, als manche Menschen in ihrem Leben

verdienen. Es liegt darin, dass sich dadurch ihr Konto nicht

leert. Dass sie nicht mehr wissen, wohin mit den Millionen.

Es liegt vor allem darin, dass es auf der Welt inzwischen

sehr viele Leute gibt, denen es so geht.

Egal, ob in Amerika, Europa oder dem Fernen Osten:

Überall ist in den vergangenen Jahren die Zahl derer

gestiegen, die neben all ihren Immobilien und Autos ein

Geldvermögen besitzen, das nicht drei, vier, fünf oder zehn

Millionen beträgt, sondern dreissig Millionen, hundert

Millionen oder gleich eine Milliarde.

Aus dem jährlich erscheinenden World Wealth

Report, gemeinsam erstellt von der

Unternehmensberatung Cap Gemini und der

Investmentbank Merrill Lynch, geht hervor: Die Zahl

der sogenannten Ultra High Net Worth Individuals hat

sich zwischen 1997 und 2007 mehr als verdoppelt. Das

sind Menschen, die ein Finanzvermögen von mehr als

30 Millionen Dollar haben. Der Börsencrash vom

vergangenen Herbst 2008 hat ihren Wohlstand

vorübergehend geschmälert. Jetzt steigt er wieder.

Die massenhafte Existenz dieses neuen ökonomischen Typs

des Superreichen wäre nicht weiter schlimm, solange die

Billionen ausgegeben würden, für Autos, Häuser, Schmuck, was

auch immer. Dadurch würden neue Arbeitsplätze entstehen. In

der Praxis aber ist nach dem zehnten Haus, dem zwanzigsten

Auto meistens Schluss.

Die Zahl der Superreichen hat sich

zwischen 1997 und 2007 verdoppelt

Der vermögende New Yorker Börsenhändler Raymond »Vox«

Carbone zum Beispiel will demnächst teuren Wein aus Italien

an sich selbst und seine Freunde liefern. Es ist eine

Spielerei, mehr nicht, ansonsten besitzt er ja schon alles.

Eine riesige Gitarrensammlung, ein Haus auf Long Island,

eines in Sizilien, eine Wohnung in Manhattan, eine in

London. Und eine Dauerkarte für seinen Lieblingsfussballklub

Arsenal London. Wenn er es schafft, fliegt er zu den

Spielen. Meist schafft er es nicht.

Carbones restliche Millionen liegen auf Konten,

verwandeln sich in Aktien, Anleihen oder sonstige

Wertpapiere und Spekulationsobjekte, sie pusten die

Blasen an den Börsen weiter auf. Für dieses Geld gilt das,

was Wirtschaftswissenschaftler mit einem etwas

blutleeren, aber treffenden Wort beschreiben: Es wird nicht

konsumwirksam.

Nun ist es aber so, dass der Kapitalismus nichts so sehr

braucht wie den Konsum. Irgendjemand muss all die Autos,

Kühlschränke, Flachbildschirme, Fotoapparate und

Plastikpuppen, die jeden Tag auf der Welt produziert werden,

kaufen. Nur wer?

Den Durchschnittsbürgern fehlt das Geld. Das

Einkommen des Stahlarbeiters aus dem amerikanischen

Bundesstaat Ohio, des Lehrers aus der japanischen

Millionenstadt Osaka, der Verkäuferin aus Ludwigshafen am

Rhein steigt seit Jahren kaum noch. Ein Trend, der nach

Angaben der Industrieländerorganisation OECD für fast

alle hoch entwickelten Volkswirtschaften gilt. Auch das ist

ein Grund, weshalb die MTK-Giesserei im unterfränkischen

Kitzingen keinen Kredit mehr bekam. Die Autokonzerne werden

ihre Autos nicht mehr los.

In Amerika schien man das Problem elegant gelöst zu

haben, indem man nicht nur Schlossern und Lehrern, sondern

auch noch Putzfrauen und Erntehelfern hohe Kredite gab. Weil

sie nicht genug Geld verdienten, liehen sie sich welches, um

sich Autos und Häuser zu kaufen. Bis klar wurde, dass sie

ihre Kredite nie würden zurückzahlen können. Bis die Blase

platzte und die gross

e Krise begann.

Der Kapitalismus braucht nichts so

sehr wie den Konsum

Seitdem ist da plötzlich überall auf der Welt jemand, der

viel Geld ausgeben muss, um Autos zu finanzieren,

Bauunternehmen zu Aufträgen zu verhelfen, den Mittelstand zu

unterstützen, kurz: den Konsum und damit den Kapitalismus zu

stärken. Es ist der Staat.

Die Konjunkturprogramme der amerikanischen, der

deutschen, der englischen, der japanischen Regierung haben

Unternehmen saniert, Jobs gerettet und wahrscheinlich die

Weltwirtschaft vor dem Zusammenbruch bewahrt. Aber sie haben

auch dazu geführt, dass dem Staat nun an anderer Stelle das

Geld fehlt.

Neben der weltweiten Kluft zwischen Oben und Unten hat

sich ein weiterer Spalt aufgetan: zwischen privatem Reichtum

und öffentlicher Armut.

Es gibt in Deutschland viele Orte, an denen man die

Vorzeichen dieser neuen Armut besichtigen kann. Die

Schwimmbäder der Stadt Bochum zum Beispiel, in denen das

Wasser jetzt ein Grad kühler ist als früher. Oder eine

Berufsschule in Kiel, wo der Hausmeister die Fenster

zugenagelt hat, damit sie nicht aus dem Rahmen fallen. Oder

das Theater in Wuppertal, in dem demnächst die Türen

zugenagelt werden, weil die Stadt es wohl schließen muss.

Nichts davon wäre anders, hätten die Zentralbanken darauf

verzichtet, den Privatbanken billiges Geld zu leihen. Im

Gegenteil, viele Finanzhäuser wären zusammengebrochen und

hätten Konzerne und Kleinbetriebe mit sich gerissen. Und

doch hat es etwas Ernüchterndes, zu sehen, dass der Grossteil

des Zentralbankgeldes in den Händen der Banker und

Finanzmanager verblieben ist. Dass es sich kaum in neue

Produkte, Löhne, Arbeitsplätze und Steuergelder verwandelt

hat.

Am bedrückendsten ist wohl eine nackte Zahl. Grellrot

leuchtet sie vom Eingang des Hauses Französische Strasse Nr.

9 in Berlin herunter, wo der Bund der Steuerzahler seinen

Sitz hat. Die Zahl beträgt 1,6594 Billionen, ungefähr

jedenfalls. Genau kann man es nicht sagen, weil sie ständig

steigt. Von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag, von Woche zu

Woche, von Monat zu Monat.

1,6594 Billionen Euro, das sind die Schulden der

Bundesrepublik Deutschland Anfang des Jahres 2010. 1,6594

Billionen Euro, das bedeutet: viel Arbeit für Carl-Heinz

Daube.

Daube, groß, hager, knapp 50 Jahre alt, hat einen

ähnlichen Beruf wie jener Herr S., der für eine gross

e

deutsche Bank arbeitet und ganz am Anfang dieser Geschichte

stand. Auch Daube ist ein Geldbeschaffer. Nur dass es der

deutsche Staat ist, für den er die Milliarden auftreiben

soll.

Die Firma, die Daube leitet, heisst Bundesrepublik

Deutschland Finanzagentur. Sie hat 330 Mitarbeiter. Sie

gehört dem deutschen Staat und hat nur eine Aufgabe: im

Auftrag Deutschlands Kredit aufzunehmen.

An den Wänden hängen Schatzbriefe aus Zeiten, in denen

man noch in Tausenden rechnete. Eine »Schuldverschreibung

der Stadt Duisburg über Eintausend Mark« ist dabei. Sie

stammt aus dem Jahr 1921.

© Quelle: Statistisches

Bundesamt/Grafik: ZEIT ONLINE

Auch die Verschuldung pro Kopf stieg

von 1950-2008 steil an

Heute geht es um Milliarden. Das Prinzip aber ist

dasselbe geblieben. Der deutsche Staat besorgt sich Geld,

indem er eine sogenannte Staatsanleihe verkauft, ein Papier,

auf dem steht, wann er das Geld zurückerstattet und wie

viele Zinsen er dafür zahlt. Wenn viele Banken, viele

Investoren diese Papiere haben wollen, hat Carl-Heinz Daube

gute Arbeit geleistet.

So wie am 11. November 2009. Da stehen die wichtigsten

Mitarbeiter der Finanzagentur im Handelsraum und schauen auf

die Computerschirme. Der Bund legt neue Papiere auf, er

braucht mal wieder Geld. Sechs Milliarden Euro will sich der

Staat allein an diesem Tag leihen.

Man kann in diesem Moment nicht beobachten, wer all die

Staatsschulden bezahlen muss, in zehn Jahren, wenn die

Papiere fällig werden. Die Alten? Die Jungen? Die Armen? Die

Reichen? Niemand weiss

das. Aber man kann an diesem 11.

November beobachten, wer an den Schulden verdienen wird. Es

sind die Käufer der Anleihen.

Die Banken verdienen gut an den

Schulden der Bundesrepublik

Ihre Namen erscheinen auf den Bildschirmen in der

Finanzagentur, so wie damals am 24. Juni 2009 im ersten

Stock des Eurotowers, als es für die Banken Daarum ging, sich

Geld von der EZB zu leihen. Es sind fast dieselben Namen:

Die Deutsche Bank ist dabei, die Commerzbank, die

HypoVereinsbank, Goldman Sachs, JP Morgan.

1,5 Billionen Euro haben sich die Privatbanken in

den vergangenen Monaten geliehen, von der

Europäischen Zentralbank in Frankfurt, von der

Federal Reserve in New York, von der Bank von Japan

in Tokyo. Mit einem Teil dieses Geldes kaufen sie

nun die Anleihen der Bundesrepublik. Das Geld

finanziert die Abwrackprämie, die Kurzarbeit, die

Rettung der Wirtschaft. Es hält den Kapitalismus am

Leben.

Jedes Jahr wird der Staat dafür zahlen müssen. Jeden Tag,

jede Woche, jeden Monat werden Zinsen fällig. Dann machen

die Banken ein gutes Geschäft. Sie sind es, die die Zinsen

kassieren. Allein an den Papieren, die Carl-Heinz Daube an

jenem 11. November ausgibt, verdienen sie fast zwei

Milliarden Euro.

Am Ende gewinnt immer die Bank.